Actividades > Exposiciones

El Arte de Tunar

Sala de Exposiciones Mercedes Rueda

Catálogo disponible.

Puede solicitarse, al precio de 20 euros gastos de envío, en:

venta@funjdiaz.net

La Fundación Joaquín Díaz, de la Diputación de Valladolid, abre, a partir del día 1 de agosto y hasta el 1 de agosto de 2007, una exposición sobre el "Arte de tunar". La muestra se basa en la colección de Grabados, libros y documentación de Roberto Martínez del Río, con aportaciones de instrumentos del Museo de Luis Delgado y de la propia Fundación. La exposición se puede visitar en la Sala de Exposiciones Mercedes Rueda, en Urueña, entre martes y sábado (de 12 a 14 horas y de 17 a 19) y los domingos de 12 a 14 horas. Lunes y festivos cerrado.

-.-

ARTE DE TUNAR

Podría llamarse "arte de tunar", no sólo al hecho de usar de la ronda para conquistar a una mujer por la poesía o la música, sino a la facultad de poder vivir fuera de los ámbitos académicos gracias a la consideración que un estudiante podía despertar en determinados sectores sociales. Las estudiantinas fueron desde tiempos antiguos unas instituciones que acogían tanto a los que pretendían desarrollar las dotes artísticas como a los que pretendían vivir de ellas y así se han mantenido a lo largo de los siglos con épocas de mayor o menor esplendor.

Esta exposición monográfica pretende llevar a cabo un recorrido por la historia y la iconografía de las tunas y estudiantinas, al tiempo que estudia su repertorio, tipos de indumentaria y señales especiales, denominaciones que a lo largo del tiempo y según sus actividades han tenido, prototipos de agrupaciones, para terminar con la visión que la sociedad, y en especial el mundo de la literatura, ha tenido de sus características.

La exposición se basa en documentos originales (grabados, cancioneros, instrumentos, indumentaria) y paneles.

-.-

UNA ACTITUD GOLIARDESCA

Los goliardos, o clérigos vagantes, marcaron el primer enfrentamiento con el orden social establecido en la Edad Media. Eran estudiantes o profesores que frecuentemente tenían órdenes menores y andaban por las escuelas de Europa, de ciudad en ciudad, buscando a los mejores maestros y entregados a una vida disoluta por tabernas y burdeles, cantando las canciones que ellos mismos componían exaltando el vino, celebrando la belleza de alguna dama o criticando la prepotencia y corrupción del clero.

También debemos señalar que durante toda la Edad Media, escolar y clérigo fueron sinónimos, aunque no lo fuesen clérigo y escolar. El concepto de escolar estaba unido a la Iglesia, por estar adscritas a ella las primeras escuelas, escolar y clérigo eran gentes de letras que se oponían al concepto de "caballero" u hombre de armas.

El goliardismo nace en Francia y rápidamente se extendió por Alemania, Italia e Inglaterra. Vagando de una ciudad a otra y parodiando las órdenes monásticas y militares, los goliardos llegaron a constituir una extraña Orden, el Ordo Vagorum, u Orden de los Vagabundos. Componían cantares, poemas y diálogos profanos, principalmente en latín, lengua en que estudiaban y que les unía. Son el humanismo medieval.

RAIMUNDO GÓMEZ BLASI

-.-

CARACTERISTICAS DEL TUNANTE

"Pero volved la vista mas acá y veréis ese que precede la cuadrilla con el desvencijado tricornio, y el manteo terciado y la escuálida levita que da paso a la camisa por los codos: ese es el moscón, o el postulante como dicen otros: oid cual dirige estudiados y picarescos requiebros a las damas, que pueblan los balcones y a las viejas que asoman la jeta por las ventanas. Recoge con desenfado la plata que le echan y volviéndose a los músicos les dice con precipitación: -¡ pronto, compañeros! a la señorita de lo verde (y Dios le dé mucho que dar), una canción de las que valen a peseta. Y tú, señorita de1 albornoz, que seguida de tu doncella vas a pasar por esa calle, huye, huye, antes que te atisbe el moscón y se pegue a tu lado para hacerte reir con sus diabólicas ocurrencias, aunque vayas muerta de vergüenza. No te servirá que abras tu ridículo y le alargues una moneda, porque a continuación te pedirá de limosna una mirada, hincará la rodilla en tierra, tenderá el manteo para que pases por encima y besará ¡oh picardía! donde tú pusiste el diminuto pie.

Decían los antiguos que no había juglar sin trovador y también el Estudiante de la tuna reúne ambas cualidades, y se ejercita en improvisar sin perjuicio de su inmenso repuesto de canciones de circunstancias sembradas de alusivos latinajos. Su sociedad es como otra cualquiera y al entablarla estipulan y forman sus bases. Cuando el moscón es hábil, (que los hay de una prontitud mujeril) puede contar con la cuarta parte del producto y a este tenor los restantes según sus cualidades. A veces para evitar fraudes (¡si entre bobos anda el juego!) no hay postulante fijo, sino que antes de salir a la calle se subasta la ganancia y el que más puja hace de moscón y se guarda el producto".

VICENTE DE LA FUENTE

-.-

INDUMENTARIA ANTIGUA

El manteísta, o estudiante común, vestía fundamentalmente loba o sotana, manteo y bonete. Estas prendas conformaban los llamados hábitos y si su color era negro pasaban a denominarse hábitos de San Pedro.

No resultaba difícil distinguir a los novatos de los veteranos, ya que estos últimos solían llevar las ropas descuidadas y deterioradas, para mostrar orgullosos su condición.

Abundaban en aquellos días los jóvenes que, a base de remiendos, iban parcheando el único vestuario que habrían de vestir durante años. El extremo del abandono lo marcaban los tunantes y algunos estudiantes que usaban una indumentaria raída y desvencijada, que popularmente se conocía con el nombre de sopalanda o más comúnmente como hopalanda.

La sotana era larga, ceñida a la cintura y con un remate en el pescuezo llamado cuello. Esta vestimenta ejercía la doble función de ocultar otros ropajes, como calzas y jubones, que traían debajo, y la de impedir que los escolares pudieran hacer ostentación de ropas y adornos que pudieran revelar su alcurnia.

La loba era una prenda con alzacuello que se ensanchaba hacia los hombros para luego caer perpendicularmente hasta los pies. Estaba dotada de una abertura por delante y de otras dos a los lados con objeto de sacar los brazos.

Por manteo se conocía un modelo de capa, destinado a cubrir el cuerpo hasta la altura del calzado. Su cuello angosto llevaba cosido el fiador para unir los extremos mediante una trencilla de seda con un botón en un lado y un ojal en el otro.

El bonete Era la prenda reservada a cubrir la cabeza, el cual disponía de cuatro picos que salían hacia fuera, pudiendo presentar diversas formas. La insignia de los graduados como doctores o maestros de las universidades era una borla que figuraba encima del bonete.

La vida desenfadada de los estudiantes les llevaba a salir vestidos de capa y gorra, o lo que es lo mismo, sin el traje propio de su condición, para divertirse y pasear por el campo, con el objeto de no ser reconocidos.

La influencia de las modas se hizo notar y algunos elementos como los sombreros de ala ancha eran comunes entre los cursantes. En 1766, durante el reinado de Carlos III, llegaría la prohibición del uso de capa larga, sombrero redondo y embozo, alegando que bajo esta apariencia era fácil ocultar e1 rostro y portar armas, dando lugar a múltiples fechorías. Se obligó a sustituir estas prendas por la capa corta o redingot, peluquín o pelo propio, y sombrero de tres picos. Tras los disturbios que se produjeron en el Motín de Esquilache la norma quedó derogada, pero las corrientes europeas que se pretendían introducir acabaron calando en la población. Posteriormente, una nueva ley prohibiría los sombreros gachos o chambergos a todos los vestidos con hábitos largos de sotana y manteo mandando que universalmente usasen el sombrero levantadas las alas a tres picos. El tricornio fue adoptado finalmente por los estudiantes, aunque se quedó en una mezcla a medio camino entre el sombrero de medio queso y la montera. Este tocado llegó a estar tan extendido que se convertiría, junto al manteo, en un símbolo de identidad estudiantil.

La indumentaria colegial estaba compuesta de los mismos elementos, aunque la ropa talar de los colegiales se denominaba manto.

La beca era el distintivo de color, hecho de paño,grana o seda, que se co1ocaba sobre el manto para diferenciar a los miembros de los distintos colegios. Consistía en una faja de una cuarta de ancho, cruzada delante del pecho, que subía por los hombros para caer por ambos lados de la espalda hasta cerca de los pies. La hoja izquierda llevaba un rollo circular cubierto con la misma tela llamado rosca.

ROBERTO MARTINEZ DEL RIO

-.-

ABOLICIÓN Y NUEVA INDUMENTARIA

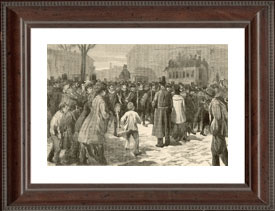

Uno de los golpes que más han contribuido a despojar al estudiante de su carácter peculiar, ha sido la abolición de los manteos. Los buenos estudiantes lloraron por largo tiempo al verse precisados a orillar la ropa de San Pedro con la que se hallaban familiarizados desde tiempo inmemorial. En vano algunos pocos aspirantes a lechuguinos, sacaron a lucir sus fraques y levitas, y otros siguiendo la moda del año 1835 adornaron sus pantalones de pieles, sustituyeron el capote al manteo, pusieron en sus zapatos espolines de cangrejo, y dejando crecer en sus caras patillas de chuleta, escobillones y guarda polvos, conquistaron el título de estudiantes de caballería. Pero la generalidad de la estudiantina empeñada en ridiculizar aquella orden, la desairó en cuanto pudo, continuando con el manteo y sustituyendo a los antiguos tricornios por gorras de fuelle, invención que no se le ocurriera al mismo Vulcano.

La reforma llevó de paso en algunas universidades las golillas de los bedeles, los trajes arqueológicos y monumentales de los timbaleros y chirimías, los mantos y becas de los colegiales, y hasta los mismos profesores, que se desgañitaban por entonces en las cátedras predicando igualdad, dieron al traste con el manteo nivelador y prefirieron asomar las charreteras de estambre amarillo por debajo de la muceta encarnada, haciendo una figura, que era cosa de alabar a Dios.

Pero a pesar de eso el furor estudiantil contra la orden, que los volvía ciudadanos por la fachada, ha continuado y sigue todavía tratando de adquirirse un traje peculiar y característico. A estos conatos es debida la invención de los hongos, con que algunos de ellos trataron no ha mucho de adornar la cabeza vistiéndose de máscaras, sin respetar los tiempos que corrían. Pero la sociedad silbó a sus inventores, la mayor parte de la estudiantina se les rió en sus barbas y les designó con el apodo de monicongos ( monos con hongos) y hasta las autoridades tuvieron la bondad de chulearse con ellos, dando a los presidiarios sombreros de aquella hechura, come sucedió en Zaragoza. Está visto que el manteo y el tricornio serán siempre el emblema y jeroglífico de la estudiantina, como la celada es el distintivo de la nobleza sobre los escudos y blasones por más que las antiguas armaduras hayan caído en desuso.

El manteo cayó, cayó también el tricornio, complemento del traje estudiantil, y los estudiantes de nuestros días no son ni con mucho, tan traviesos como los de antaño.

Ya no hay motines de estudiantes, ni encarnizadas pedreas, y manteos y tricornios yacen en el más completo olvido, tristemente velados por sus añejas glorias.

Los estudiantes de antaño, particularmente en tiempo de vacaciones, o se retiraban a sus casas o reuniéndose en pequeños grupos, recorrían alegremente villas y ciudades al son de la bulliciosa pandereta y de las más picarescas canciones.

Hoy los estudiantes pobres echan de menos este recurso.

Durante el siglo pasado, y aun a principios del actual, todos aquellos que carecían del suficiente metálico para continuar sus estudios, se lo proporcionaban merced a su alegre indumentaria.

No hace aún muchos años que el estudiante pobre no sufría como ahora debe sufrir necesariamente, viendo al lado de su modesto y raído traje, otros varios flamantes y magníficos.

El manteo y la sotana lo mismo encubrían la mugrienta chaqueta, que la rica levita y el elegante y aristocrático frac, que acababan de salir del obrador de un sastre de nombradía.

No diremos que el vestido estudiantil fuese conveniente ni necesario, pero sí que al desaparecer, desaparecieron con él muchos de sus fueros y privilegios, y uno de los tipos españoles más marcados.

VICENTE DE LA FUENTE

-.-

INDUMENTARIA FINAL

Julio Monreal recapitula: "de ese modo pasaron los estudiantes más de dos siglos sin que hubiese cambio notable en sus costumbres ni en sus trajes". Ello ha de matizarse en relación al atuendo: se trataba de un hábito, indicativo de pertenencia a. una corporación -la estudiantil- asimilada al clero. Este atuendo semiclerical, constaba de alguno de los tipos de bonete (del latín abonnis, y catalán bonet), loba o sotana de limiste (del latín subtus y posterior subtana) y manteo de paño o bayeta (del latín mantum, y francés manteau: mitad capa, mitad manta). Ya las Reales Pragmaticas salmantinas de 1537 y 1551 mencionaban el manteo como "prenda de hombres de letras". A mediados del siglo XVII a imitación de los clérigos, los estudiantes no colegiales dejan el bonete por el sombrero de alas anchas (gacho) e incluso "a la chamberga", aunque les estuviera prohibido. En el XVIII relegan la sotana, conociéndoseles como "manteistas" o "mantilargos", a diferencia de los colegiales, cuyas normativas prescribían el uso del bonete y la sotana. El Diccionario de Autoridades (1726-37) recoge la voz sopalandas como "Los hábitos de bayeta raídos y destrozados que suelen llevar tunantes y escolares que van a las universidades". Merced al ministro Leopoldo de Gregorio, Marqués de Esquilache, la Orden de 20 de enero de 1766 prohíbe el uso de capas españolas así como de sombreros gachos y chambergos, y ordena levantar las alas del sombrero a tres puntas (tricornio) o aplastadas hacia la copa (bicornio).

El 26 de marzo de 1766, Domingo de Ramos, aconteció el "motín de las capas y sombreros". El pueblo logra derrocar al ministro y derogar la norma, pero cambia su forma de vestir al modo europeo. Sin embargo, diversas órdenes del Consejo del Rey, de julio de 1770 (reiteradas en 1777), emplazan a los órganos rectores de las universidades a mantener aquélla para los estudiantes. Pronto será distintivo estudiantil. Esta etapa clásica o "picaresca", la más definitoria e interesante, se irá cerrando en el siglo XIX: la Real Cédula de Reforma de la Enseñanza Universitaria suprime las universidades menores y agrega a las once restantes, la Guerra de la Independencia vacía las aulas y arruina la universidad, la Constitución de 1812 suprime las Jurisdicciones especiales, por Reglamento de 29 de junio de 1821, la universidad pasa a depender directamente del Gobierno, en 1834 es abolido el fuero académico, la Orden de la Dirección General de Estudios de 8 de octubre de 1835 -dirigida a los rectores de las universidades- establece la supresión del atuendo escolar por "no estar ya en armonía con las costumbres del siglo".

Los decretos desamortizadores desde 1834, con la disolución de algunas órdenes religiosas, acaban con la sopa boba. hitos definitivos hacia la universidad urbana y elitista que ahogan la tradición: "en las grandes ciudades, el estudiante muere".

ANTONIO LUIS MORÁN SAUS

JOSE MANUEL GARCÍA LAGOS

EMIGDIO CANO GOMEZ

-.-

EL TUNO Y LOS EXTRANJEROS

"Y ahora digámoslo francamente a los que recorriendo España como turistas se sienten halagados con la esperanza de encontrar todavía en las carreteras principales o en las ventas algunos estudiantes de la tuna: tal vez los busquéis en vano. El antiguo tunante pronto existirá solamente en el recuerdo. Este tipo, completamente español, que tiende a desaparecer de día en día, antes de poco tiempo se convertirá en algo tan raro como los seres fósiles y antediluvianos. Y el último ejemplo de esta rara especie en trance de desaparición está destinado a ir a reunirse con la manola y con otros restos de la vieja España. Los estudiantes pueden dividirse en varias clases, como en filósofos, teólogos, medicinantes y legistas. Estos dos últimos, por supuesto, son mucho más numerosos que los otros, pues el estudio de la teología y del derecho canónico está lejos de tener la importancia que alcanzó antaño, en la época en que florecían los famosos casuistas españoles. La juventud estudiosa está más ordenada y es menos turbulenta en nuestros tiempos. Sin embargo los estudiantes conservarán siempre su espíritu de picardía. En las ciudades de provincias ejercen un absoluto dominio en el teatro. Desgraciado del actor que les desagrade. Además de los silbidos y de las interrupciones es preciso que soporte una lluvia de patatas y de nabos. Y si la orquesta tiene algún tropiezo es que una mano pérfida habrá engrasado las cuerdas del contrabajo o habrá deslizado una bala de plomo en la boca del trombón. Pero la pasión dominante del estudiante español es la guitarra. No hay universidad que no cuente con varios virtuosos de primera fila. Los demás saben tocarla mal que bien. Así que suele decirse:

El estudiante sin guitarra

Es una cometa sin cola."

BARÓN CHARLES DAVILLIER

-.-

INSTRUMENTOS

Las Estudiantinas y orquestinas del último tercio de siglo determinarán la instrumentación e impresión sonora de las nuevas Tunas, conformadas desde entonces como un conjunto instrumental definido, homogéneo y definitivo -con la consiguiente mejora interpretativa-, en el que priman los instrumentos de cuerda: así, en el grabado de Daniel Urrabieta de la Estudiantina Española (1878) se aprecian violines, guitarras, una bandurria, tres panderos, flautas traveseras y unas castañuelas de mango.

En la foto de la Tuna Compostelana de 1888 se ve una bandurria, un laúd, un contrabajo, guitarras, clarinetes, violines, flautas y panderos.

Perez Lugín describe en La casa de la Troya su estructura: "El diminuto Nietito, armadanzas de esta función, dirigía la orquesta sirviéndole de batuta una flauta, que tan pronto tocaba como blandía marcando el compás. Manolito Gómez, Julio Quiroga, Javier Flama y un rapaz de fuera de casa, Alvaro Soto, tocaban el violín, Luis Boullosa y Paulino Lago tañían sendas bandurrias, y Barcala, Augusto, Casas, Marcelino y Baamonde y Benigno Boqueijón, Robus Faginas, Madriñán y Alejandro Barreiro, de la posada de la Vizcaína, hacían el bajo con sus guitarras (...). Pepe Nieto y Samoeiro eran los flautistas (...). Otros rapaces formaban un afinado coro, al que mezclaban sus voces alguno de los tañedores.

En el centro del corro, Madeira acompañaba la música con una pequeña pandereta que golpeaba muy serio con las manos, codos, rodillas, pies, cabeza, con todas las partes salientes de su cuerpo".

La Tuna Salmantina de 1894 constaba de dos violines, una viola, un violoncello, una flauta, un contrabajo, una pandera, unos hierros, tres bandurrias y diecinueve guitarras. Montesino González describe la estructura de la Tuna Zaragozana hacia 1898: "un grupo de cantadores, una sección de guitarras, otra de bandurrias y laúdes, una flauta y dos violines". La Tuna Escolar de Valladolid que viajó a Coimbra en febrero de 1907, se componía de un violín concertino, violines, una viola, panderetas, bandurrias, una bandolina, unos hierros, laudes, guitarras, un groon (?) y un piano (para actuaciones en locales cerrados).

Las Tunas del primer tercio del siglo XX tendrán la misma estructura instrumental.

Tras la Guerra Civil, en contraste con la profusión de Tunas, han sido relegados instrumentos clásicos -flauta, violín o la vihuela-, así como los idiófonos. Las Tunas se componen de guitarras, panderetas y bandurrias, junto a algún laúd y acordeón. Muchas han incorporado en los últimos años instrumentos del folklore andino, ajenos a la tradición. Salvo la mejora en la calidad del sonido -merced a los avances en la construcción, materiales y diseño de instrumentos- la impresión sonora actual (textura homofónica) arranca de las formaciones del último tercio del siglo XIX.

ANTONIO LUIS MORÁN SAUS

JOSÉ MANUEL GARCÍA LAGOS

EMIGDIO CANO GÓMEZ

-.-

EL PARCHE

En la pequeña historia de la Tuna, al referirnos al Libro de Buen Amor, hemos recogido la figura del estudiante que demanda por Dios y hemos dicho que esa es otra cara de la Tuna de la que no hay por qué prescindir ni avergonzarse. Lo que se llama panderetazo o parche es una digna actividad, siempre que no se transforme en un oficio, ni se corrompa con la avaricia, ni se ensucie con la descortesía, la chulería o la zafiedad, porque es posible, y se da con frecuencia, la elegancia en el parche. El tuno corriente disfruta cuando llega a un sitio y su música gusta y se fuerza a cantar por millonésima vez Clavelitos y Fonseca, porque la gente conoce y disfruta con esas canciones. La generosidad debe primar sobre el propio gusto y no puede escatimarse, porque una clase de avaricia es, por ejemplo, cortar las canciones, para abreviar y parezca mucho lo que no es nada. Los tunos que se profesionalizan adoptan una característica actitud acartonada, de hastío por la rutina. En ese momento dejan de ser tunos para transformarse en mercenarios, en vez de disfrutar, sufren como si estuvieran picando piedra. Tampoco debe olvidarse la larga historia de la Tuna en parches benéficos, como los que recogemos en el siglo XIX en Valencia y en Madrid.

EMILIO DE LA CRUZ AGUILAR

-.-

EL ÁMBITO DE LA PICARESCA

El mundillo de la picaresca estaba extendido por toda España:

"Apiñábase en las grandes ciudades, donde la afluencia de indígenas y forasteros daba gran amplitud a sus proezas. Así, Valladolid y Madrid, capitales sucesivas del Imperio español en el siglo XVII, así, Sevilla, emporio del comercio indiano, y lugar de afluencia para los ricos cargamentos del Nuevo Mundo, estimuladores de codicia para el Viejo. Pero también se diseminaba por apartados lugares, caminos y mesones.

Dentro de esta multiplicidad de gente maleante en que hervía la España austríaca, destacábanse algunas ciudades, y dentro de ellas, puntos determinados -plaza, callejón o barriada-, como famosas reuniones de pícaros, que la literatura de la época hizo inmortales.

Los había, juntamente con las poblaciones citadas, en Alcalá de Henares, Toledo, Segovia, Salamanca, León, Valencia y, sobre todo, en Andalucía, muy señaladamente en Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga, Zahara y Sanlúcar.

En Valladolid fueron lugares truhanescos El Corrillo y el Prado de la Magdalena.

El Corrillo era un hervidero de pícaros de los más famosos de España. Hallábase próximo a la Plaza Mayor de la ciudad. Los vallisoletanos le llamaron corrillo "por la forma que tiene, y aun porque a muchos hace andar en corro, perdidos, sin salir de él por algún rato..." "Como en laberinto se pierden aquí los forasteros que no son muy diestros".

El Prado de la Magdalena fu teatro de mil aventuras, que refirieron los escritores de entonces. Al perder Valladolid su condición de capital bajo Felipe III, perdió también algo de su relieve en la vida pícara, pero aun antes de ese tiempo tuvo reivindicadores, que la presentaron como un espejo de orden y vida normal. Tal hizo el portugués coetáneo Pinheiro, diciendo en su Fastiginia:

"... En Valladolid no hay borrachos, ni pícaros, ni matachines, ni rufianes, ni embozados, ni valentones, ni espadachines, ni nocheriegos, ni espías..., cada uno trata de vivir por sí y para sí, sin matar a los demás, porque luego un Alcalde de Corte los hace poner encima de un burro y administrarles 500 azotes, y si acaso llegó a sacar la espada, luego le cortan la mano y dan fin en un punto del valiente".

JOSÉ DELEITO Y PIÑUELA

-.-

ACTIVIDADES DE LA TUNA

Las principales actividades de la tuna son la ronda o serenata, el pasacalles, así como todo tipo de actuaciones en cualquier acontecimiento social dentro o fuera de la propia universidad, bodas, fiestas, conciertos y demás actividades sociales. Afortunadamente, es cada vez más frecuente la presencia de las tunas en todos y cuantos acontecimientos culturales tienen lugar en su ámbito natural: la universidad. Las rondas o serenatas son, sin duda, el aspecto más romántico de las estudiantinas: en este caso, a partir de medianoche y por sorpresa generalmente, o previo saludo escrito, la tuna interpreta, debajo del balcón de la mujer a quien se ronda y ante la cual suelen hacerse toda clase de demostraciones de virtuosismo amoroso y musical, canciones generalmente de carácter romántico, o con el nombre incluso de la mujer elegida para la serenata. La ronda suele acabar con una canción de despedida, en un pasacalles donde la tuna realiza diferentes movimientos de varias filas, en zigzag, caracoleos, y otras más de gran vistosidad, recalcadas por el colorismo de su indumentaria, así como por las cabriolas del tañedor o tañedores de pandereta, y del portador de la bandera o estandarte de la tuna. En la bandera suele ir la inscripción o lema que define a cada tuna.

Los conciertos o actuaciones son otra de las principales actividades de las estudiantinas, ya sea con carácter benéfico o como fuente de ganancias con que financiar sus propias vestimentas, instrumentos musicales, estudios, viajes y otras actividades. Así ha tenido lugar desde siempre, es decir desde que los primeros tunos universitarios se vieron en la necesidad de tunar de mesón en hospedería, ofreciendo sus servicios musicales a cambio de viandas o alojamiento. No faltaban en su manteo una gran cuchara y tenedor de madera, como utensilio de comida. Con el tiempo, una cuchara y un tenedor en posición cruzada se han convertido, precisamente, en el emblema de la tuna.

FELIX MARÍA MARTIN MARTINEZ

-.-

ESTUDIANTES Y TUNOS EN LA LITERATURA

Mandaron a un estudiante, yendo a cazar, que no hablase, porque espantaría los conejos y dijo cuando los vio:

-Ecce coniculi multi.

y como se espantasen y le riñesen, respondió:

-¿Quién había de pensar que los conejos sabían latín?

(Melchor de Santa Cruz. Floresta Española. 1574, IV, VIII, 7)

Eran numerosos los estudiantes que, en llegando la vacación, juntábanse formando pandilla, y salían a recorrer los campos, intentando y hasta a veces consiguiendo embaucar a pobres destripaterrones ígnaros, de los que alcanzaban algún bastimento o limosna, dándoles a cambio una sesión de músicas y coplas, chascarrillos y amenidades del más variado gusto y calibre.

Estas agrupaciones llevaron varios nombres, que todos vienen a resumirse en ser una tropilla sacadineros y desvergonzada. El más conocido hasta hoy es el de tunos o gente de la tuna, sobre el que no hay que insistir. Desusados ya en nuestros días, son los términos de la brivia y la bigornia que, sin embargo, designaron igualmente a tales agrupaciones de capigorrones y sopistas trotaveredas. Tampoco hay que creer que los tales no se juntaran a soldadotes licenciados, correlindes de toda índole y aun agentes del hampa.

Covarrubias define así ambas designaciones:

Vigornia. Quando algunos valentones se juntan suelen llamarlos los de la vigornia, porque andando siempre en gavilla acrecientan más sus fuerças y su vigor.

y en cuanto a la brivia, he aquí lo que aparece bajo la denominación de

Brivion. El hombre perdido que no quiere trabajar sino andarse de lugar en lugar y de casa en casa, a la gallofa y la sopa, Es nombre francés bribeur, mendicus, briver, mendicare, de allí se dijo echar a la brivia, hazer arenga de pobre, representando su negra necesidad y miseria.

(S. de Covarrubias. Tesoro de la lengua castellana)

He aquí el encuentro que con una bigornia de estudiantes salmantinos tendrá la pícara Justina, y que se alarga durante dos íntegros capítulos, con más susto que daño:

Ya venía la noche, queriendo sepultar nuestra alegría en lo profundo de sus tinieblas, cuando vi asomar una cuadrilla de estudiantes disfrazados, que venían en ala, como bandada de grullas, danzando y cantando a las mil maravillas. Eran siete de camarada, famosos bellacos, que por excelencia se intitulaban la Bigornia, y por este nombre eran conocidos en todo Campos, y por esto solían nombrarse también los Campeones...

(López de Ubeda. La Pícara Justina, Libro II. Parte I, cap. I)

En definitiva, Justina se ve forzada a convivir con los siete de la Bigornia, a saber: Pero Grullo, la Boneta, Mameluco, el Alacrán, Birlo, Pulpo y el Draque, que tales eran sus alias, los cuales a pesar de lo aparatoso de sus motes y fachas no lograron hacerle perder sus virtudes, por lo que pudo decir con ellos en sus coplas:

Yo soy la palma de los danzantes

y hoy me llevan los estudiantes.

LUIS CORTES VAZQUEZ

-.-

UN TESTIMONIO DEL SIGLO XVIII

Entre estas, y otras aventuras encontró Don Eusebio con un Licenciado, casi tan deshilachado como él, con quien hizo muchas amistades, porque como se dice vulgarmente: Dios los cría, y ellos se juntan. Luego preguntó Don Eusebio al Licenciado su vida y milagros, y él dijo: Yo, Amigo, me llamo Don Jacinto, Soy paisano, y aun pariente del muy celebrado Caballero, sin par, Don Quijote, y soy descendiente, por línea recta, de los Tunantes Garrochones, cuyos hambrientos, y seguidos pasos dieron conmigo en la grande Universidad de Salamanca, en donde sólo con el Superabit de aquellos magníficos Conventos, y mayores Colegios, me he mantenido diez años, en donde (aunque yo lo diga) he estudiado varias Ciencias, pues sé 108 secretos de la Filosofía, 108 grandes misterios de la Sagrada Teología, los futuros sucesos de la Matemática, y sobre todo, los grandes tesoros de la Medicina, en cuya Ciencia estuviera aprobado, si no me faltaran los medios: y por lo mismo dejé las Leyes, y Sagrados Cánones, cuyos innumerables Libros me era imposible comprar: y soy tan desgraciado, que aunque he tenido algunas ocasiones, y buenos empeños, jamás me he podido acomodar, y aburrido con mi saber, ando vago de Villa en Villa, y de Ciudad en Ciudad, a ver si en alguna parte Dios quisiera que me acomodara: y si V.md. aquí supiera de alguna conveniencia, o para Maestro de algunos Niños, o para otra cosa decente, estimara que usted me diera el aviso.

Ay Amigo, (dijo Don Eusebio) ¡esta Ciudad es muy escasa de conveniencias! Hijo de vecino soy de ella, y jamás me he podido acomodar: no digo que yo tenga el lleno de Ciencias que usted, pero a lo menos tengo muy buenos principios, y mucha afición a la Poesía. Bastante tiene usted para caerse muerto de hambre, (dijo Don Jacinto) pero no obstante, usando bien de ella, es buena habilidad. En estas y otras tales pasaban el tiempo los dos nuevos Amigos cuando dijo Don Jacinto: Hombre, ¿sabes lo que ahora me ocurre ? que ambos pudiéramos juntos ir a buscar nuestra fortuna, pues cuando otra cosa no adelantemos, a lo menos aprenderemos mil cosas, que las experiencias nos enseñaran, y el mejor modo de saber, es tratar gentes, y andar mundo, que como dice un Sabio Escritor: No hay mejor libro en el Mundo, que el mismo mundo.

Estoy conforme, dijo Don Eusebio, y podemos discurrir dónde hemos de ir desde aquí, aunque yo me inclinaba, desde luego, ir a Zaragoza, que me han dicho ser primorosa Ciudad. Es así, dijo Don Jacinto, que yo, esa, y las demás de España las tengo muy vistas, y experimentadas, y aunque la de Zaragoza es de las mejores, (si tuviera Plaza) así por su hermosura, amenidad, y primorosos Templos, buen terreno, y lindos mantenimientos, con todo, no es Ciudad para nosotros, porque los genios de sus habitadores son muy duros, y ásperos, y no han de gustar de tus Coplas.

Pues vamos a Barcelona, dijo Don Eusebio. Mira, en Barcelona, respondió Don Jacinto, lo pasaremos ocho o diez días muy bien, porque es Ciudad sumamente divertida, y la Tropa, que siempre influye, le da mucho brillante : pero pasado este tiempo, en que hayan oído tus coplones, y que mis silogismos estén violentos entre las Armas, aunque haya quien maneje bien éstas, y practica a aquellos desde allí, no podemos pasar adelante, para no salir de España, y ese no es nuestro intento, y para decírtelo claro de una vez: Las hopalandas no tienen estimación en Barcelona, que allí mas quieren un roto Sargento, que un Canónigo vestido de nuevo. Vamos a Valencia, dijo Don Eusebio, que dicen que es famosa Ciudad. Es así, Amigo, (replicó Don Jacinto) pero hay muchas flores y poco fruto. No hallaremos cosa buena, dijo Don Eusebio, según voy viendo, aunque ahora creo, que te he de acertar el gusto: Vamos a Sevilla, que dicen es gran Ciudad, muy bizarros sus habitadores, y sus Damas muy afables, y muy chistosas, y después que estuvo allí la Corte, creo, que están mucho mas tratables, y perdieron algún humillo (si había) de Caballeros de Ciudad, todos Catedráticos de reparos. Así es, como tú lo dices, respondió Don Jacinto, pero si vamos allá, nos prometerán mucho, y nos darán nada: propiedad de toda Andalucía. Pues vámonos a Granada, dijo Don Eusebio. Mira, respondió Don Jacinto, yo te confieso, que es una Ciudad admirable, muy alegre, muy amena, y muy divertida, especialmente el Verano en aquellas angosturas del Darro, y otros lindos Paseos, pero sus muchos Caballeros no se han de dignar, ni aun de darnos los buenos días. Jesús, qué de mal contento eres! (dijo Don Eusebio) Pues vamos a Santiago de Galicia. Es Galicia, replicó Don Jacinto, pues vamos a Oviedo, dijo Don Eusebio. Es Asturias, dijo Don Jacinto, pues hombre, vamos donde tú quisieres, que ya yo no sé por dónde echar. A mí me parece, dijo Don Jacinto, que no lo pasaríamos mal en Valladolid, Ciudad muy amena, de buena situación, y sus Naturales de lo mejor que tiene España, Castellanos Viejos, que se caen de honrados, y muy amigos de sus amigos. Vamos allá, y así, a prevenir cada uno su fardelillo con sus trapicos y por la mañana la jugaremos de ruleta , para cuyo efecto te espero en la Plaza a las seis. Sin falta acudiré, dijo Don Jacinto, y con esto se despidieron por entonces, tomando cada uno por su calle.

ANTONIO MUÑOZ

-.-

LOS ENEMIGOS DE LA TUNA

Los enemigos de la Tuna, internos y externos, como los del alma, son tres, pero no mundo, demonio y carne, sino machismo, etilismo y feminismo.

Hay un machismo propio, el de algunos tunos que se creen que serlo es fanfarronear, presumir, beber más que nadie (aquí el segundo enemigo, el etilismo) y andar de figura por todas partes. Luego está el machismo de los demás, causa de los enemigos varones que tiene la Tuna, que produce una especie de odio a las habilidades de los otros, a algunos los pone malos que otros toquen, canten, que lleven un traje fardón, les cansa verlos en primer plano, etc. es decir envidia. Ya ocurría en la antigua universidad, donde era frecuente que los negados para ciertas habilidades interrumpieran por la violencia las serenatas, hasta el punto de que en La tía fingida la ronda se da con un acompañamiento notable de espadas y rodelas y en el Guzmán de Alfarache y El Buscón don Pablos se hace referencia a las grescas con ocasión de las serenatas, pero lo decía hace poco la madrina del VII Certamen de Tunas de Murcia, Eukene Morcillo: "es difícil ponerse de acuerdo a la hora de definirlos (porque hay quienes los consideran divertidos, para otros son un poco "frescos", cariñosamente hablando...) la verdad es que cuando les ves actuar, con su desparpajo y su buen humor... a la mayoría lo que de verdad les pasa es que les envidian por no pertenecer a "esa sociedad" particular que es la Tuna".

Hemos hablado del etilismo, el tuno puede serlo, y perfecto, aunque sea abstemio. Y una cosa es beber y apreciar los vinos que se han probado y otra contar las esquinas que se han vomitado. Por eso, con el pretexto del vino, el buen tuno hace brindis y canta canciones y se relaciona con otros, el polo opuesto al borracho que compra la bebida para emborracharse en casa. El maestro Juan Ruiz lo dice acertadamente:

Es el vino muy bueno en su mesma natura

muchas bondades tiene si se toma con mesura

el que demás lo bebe, sácalo de cordura

toda maldad del mundo, faze e toda locura

Esa mitificación del bebedor, el aprecio por la cantidad que se ha bebido no es sustancial al tuno: lo es el gusto por la música, por la aventura, por las señoras, los amigos, ser buen compañero, alegre, generoso y tolerante.

Las feministas son un caso pintoresco porque la Tuna les debe parecer la encarnación del mito del macho conquistador y no se dan cuenta que el tuno es, antes que nada, un artista en sentido amplio, no exquisito, un artista de la vida y casi siempre lo que se llama en lenguaje coloquial un cachondo, por lo cual su actitud normal ante los ataques, a veces virulentos, de las feministas es pasar.

EMILIO DE LA CRUZ AGUILAR